私たち大正病院は

地域の皆様が安心して暮らせるよう、訪問診療・看護、外来、入院

を通じて適切な提供していきます。

地域の皆様が安心して暮らせるよう、訪問診療・看護、外来、入院

を通じて適切な提供していきます。

~お誕生から子育てまで応援いたします~

大正区は大阪市内で最も人口と出生数が少ない区ですが、大阪都心に近く、

学校や、医療機関も多く、子育てをしやすい街といわれています。

大正病院附属産婦人科クリニックでは妊娠、出産、さらには産後ケア事業、

大正病院においては小児科診療、病児保育室おひさまなどを通じて、

この地域の子育て世代の方々の支援を積極的に行っています。

大正区は大阪市内で最も人口と出生数が少ない区ですが、大阪都心に近く、

学校や、医療機関も多く、子育てをしやすい街といわれています。

大正病院附属産婦人科クリニックでは妊娠、出産、さらには産後ケア事業、

大正病院においては小児科診療、病児保育室おひさまなどを通じて、

この地域の子育て世代の方々の支援を積極的に行っています。

私たち大正病院は地域の皆様が安心して暮らせるよう、訪問診療・看護、外来、入院を通じて適切な提供していきます。

~お誕生から子育てまで応援いたします~

大正区は大阪市内で最も人口と出生数が少ない区ですが、大阪都心に近く、学校や、医療機関も多く、子育てをしやすい街といわれています。

大正病院附属産婦人科クリニックでは妊娠、出産、さらには産後ケア事業、大正病院においては小児科診療、病児保育室おひさまなどを通じて、この地域の子育て世代の方々の支援を積極的に行っています。

大正区は大阪市内で最も人口と出生数が少ない区ですが、大阪都心に近く、学校や、医療機関も多く、子育てをしやすい街といわれています。

大正病院附属産婦人科クリニックでは妊娠、出産、さらには産後ケア事業、大正病院においては小児科診療、病児保育室おひさまなどを通じて、この地域の子育て世代の方々の支援を積極的に行っています。

理事長・院長挨拶

理事長挨拶

理事長 南條 亨

当院は大正11年に私の祖父、南條喬がこの地区に南條医院を開業したことが始まりで、病院は昭和28年の開院になります。医院の時代より約1世紀にわたり地域の皆様に支えられ、地域医療に携われたことを心より感謝申し上げます。

開院以来、「患者様に正しく親切な医療を提供すること」「地域社会から信頼される病院であること」を理念に病院を運営してまいりました。これからもこの理念に基づき、地域の皆様にとってより身近な存在であり続けたいと思っております。最近では地域包括ケアの名のもと、当院の地域での役割も変化しつつあります。当院での急性期治療の他、高次急性期病院での治療後に在宅に戻られるまでの入院や認知症、高齢者医療、また在宅医療を担っている地域の開業医の先生方のバックアップ、さらに当院での在宅医療、緩和医療の分野など当院の役割は多岐にわたります。

これからも地域の皆様や医療・介護に携わっておられる皆様からより信頼される病院となれますよう職員一同、日々努力して参りますのでよろしくお願い申し上げます。

院長挨拶

院長 大塚 正友

この度、2021年4月1日より、医療法人彰療会大正病院、院長に就任いたしました。

約1世紀に渡り、地域の皆様に支えられてきた大正病院病院長就任に当たり、身の引き締まる思いです。

私自身は1988年に近畿大学医学部を卒業、当時の近畿大学医学部第一外科へ入局、市中病院において外科医として約15年修練、その後思うところあって、緩和ケアチーム専従医となりました。それからは、緩和ケア医として、近畿大学堺病院、奈良病院で勤務し、当院南條亨理事長とのご縁もあり、2019年10月副院長、内科部長に着任させていただきました。

当院は、経営理念として、①正しく親切な医療の提供 ②地域社会全般から信頼される病院 ③全職員がその生涯をかけて悔いのない病院となること、を掲げております。この理念に則り、今後、以下の2点を強化してまいりたいと考えています。

1)地域の皆様のニーズに合った医療の提供

現在及び今後も、我が国においては、少子高齢化及び核家族化が益々進行していくものと思われます。避けることのできない加齢に対し、地域の皆様が安心してこの大正の地で暮らせるよう、外来、入院を通じて、適切な医療を提供してまいります。また、地域療養施設に入所中の方や、周辺高次医療機関入院中の患者さんにも、当院での医療介入や入院療養が必要となれば当院で適切な医療を提供させて頂きます。

2)がん患者さん(緩和ケア対象)への外来・入院を通した切れ目のない緩和ケアの提供

国民の半数ががんに罹るといわれており、がんの治療、療養は苦痛を伴うことが少なくありません。当院では、積極的ながん治療を受けている、受けていないにかかわらず、緩和ケア外来及び入院療養を組み合わせて、切れ目のない緩和医療、緩和ケアを提供して参ります。ご希望の方は当院、地域連携室を通してご連絡をいただければ、日本緩和医療学会緩和医療専門医・大塚正友が診療に当たらせていただきます。

今後、大正病院は、地域の皆様のお役に立てるよう、職員一同、力を合わせ、努力、研鑽して参ります。これまでと同様、今後とも大正病院をご利用、ご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

経営理念

- すべての病客に正しく親切な医療をなす病院とする。

- 地域社会全般から信頼される病院とする。

- すべての職員がその生涯をかけて悔いない病院とする。

病院の概要

- 開設者

- 医療法人 彰療会

- 代表者

- 理事長 南條 亨

- 管理者

- 院長 大塚 正友

- 所在地

- 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東5-5-16

- TEL

- 06-6552-0621(代表)

- FAX

- 06-6553-4001

- 診療科目

- 内科、循環器内科、消化器内科、心療内科、外科、整形外科、小児科、皮膚科、歯科、小児歯科、婦人科、放射線科、リハビリテーション科

- 設備

- 全身マルチスライスCT エックス線乳房撮影 内視鏡 クリーン手術室(2) MRI

- 病床数

- 145床(地域包括ケア病棟90床・医療療養病棟55床)

- 建物の種類

- RC構造(一部SRC構造)

- 延べ建築面積

- 7865㎡

- 創設年月日

- 1952年12月01日

沿革

| 1953年 | 財団法人彰療会大正病院設立 21床 |

|---|---|

| 1954年 | 36床に増床 |

| 1955年 | 財団法人より社団法人とし49床に増床 |

| 1956年 | 59床に増床 |

| 1959年 | 64床に増床 |

| 1965年 | 特定医療法人となり、より公共性を高める |

| 1966年 | 114床に増床 |

| 1968年 | 124床に増床 |

| 1973年 | 173床に増床 |

| 1988年 | 増改築工事 |

| 2000年 | 介護保険施行にともない、28床を介護病床に転換 また、居宅介護支援事業所・居宅訪問介護事業所を設立 |

| 2002年 | 増改築工事 全床6.4㎡以上となる |

| 2005年 | 介護病床28床を医療療養病床へ転換 |

| 2008年 | 居宅訪問介護事業所を閉設 |

| 2014年 | 37床を地域包括ケア病床に転換 |

| 2017年 | 大正病院附属産婦人科クリニックを設立 12床 |

| 2018年 | 病児保育室「おひさま」開設 |

| 2018年 | 居宅介護支援事業所閉設 |

| 2023年 | 145床に再編 |

| 2024年 | 53床を地域包括ケア病棟に転換 |

厚生労働大臣の定める掲示事項

当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

1.入院基本料に関する事項

地域包括ケア病棟入院料1 療養病棟入院料1を算定しています。

- 病棟ごとの看護職員の配置は次の通りです。

※看護職員とは看護師と准看護師が該当します。

(表は横にスクロールできます)

2.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束の最小化について

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画書を策定し、7日以内に文書によりお渡ししています。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束の最小化についての基準を満たしております。

3.診療報酬の算定項目のわかる明細書の発行について

医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無償で交付しています。

公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無償で発行しております。明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されております。その点をご理解頂き、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、受付にその旨申し出てください。

公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無償で発行しております。明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されております。その点をご理解頂き、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、受付にその旨申し出てください。

4.院内感染防止について

当院では感染防止対策を病院全体として取り組み、院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行っています。また、以下の取り組みを実施しています。

- 院内感染対策委員会を設置し、毎月1回会議を行い、感染対策に関する事項を検討します。

- 感染対策チーム(ICT)を設置し、感染防止対策の実務を行います。

- 職員の感染防止対策に対する意識・知識・技術向上を図るため、マニュアルを各部署に配備し、全職員対象とした研修会・講習会を年2回以上行っています。

- 薬剤耐性菌や院内感染対策上問題となる微生物の検出状況を報告し注意喚起を行います。

- 院内感染が疑われる事例の発生時には、感染対策の徹底、疫学的調査を行い感染拡大の防止を行います。また、必要に応じて他の医療機関や保健所と速やかに連携し対応します。

- 地域の医療機関と連携し、各施設の感染対策に関する問題点を定期的に検討しています。

- 感染症が流行する時期は、ポスター等の掲示物で情報提供を行います。

別添の「院内感染対策の指針」をご参照ください。

5.医療安全について

当院では医療安全防止対策を病院全体として取り組み、医療安全発生の予防と発生時の速やかな対応を行っております。

また、以下の取り組みを実施しています。

また、以下の取り組みを実施しています。

- 院内の医療安全対策委員会を設置し、毎月1回会議を行い、安全対策に関する事項を検討します。

- 医療安全管理者を配置し医療事故防止対策の実務を行います。

- 職員の医療事故防止対策に対する意識・知識・技術向上を図るため、マニュアルを各部署に配布し、全職員対象とした研修会・講習会を年2回以上行っています。

- 医療の質を低下させず出来うる限り最良の医療を行うためにも医療事故を未然に防ぐことを目標とし、人間は過ちを犯すものという立場にたち組織の問題としてとらえ、医療事故が発生しないような環境・システムの構築を組織全体で目指します。

- 医療事故発生時の早期対応、原因調査及び再発防止のための対策を立案します。

- 医療ミスが疑われる事例の発生時には、安全対策の徹底、事故調査を行い、医療事故防止に努めます。また必要に応じて他の医療機関や保健所と速やかに連携し対応します。

- 医療安全に関するご相談は、医療安全管理者が地域連携室、関係部署と連携・協力して行っております。

6.歯科診療に係る医療安全・感染対策について

別添の「歯科外来診療に係る医療安全・感染について」をご参照ください。

7.当院は近畿厚生局に下記の届出を行っています

基本診療料及び特掲診療料に係る届出を行っております。

詳細は別添「施設基準一覧」をご参照ください。

詳細は別添「施設基準一覧」をご参照ください。

入院時食事療養費(Ⅰ)を算定すべき食事療養費の基準に係る届出を行っております。当院は入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っております。療養のための食事は管理栄養士の管理の下で適時(朝食 午前8時、昼食 午後0時、夕食 午後6時)適温で提供しております。

入院時食事療養費の詳細は別添「入院時食事療養費・生活療養費」をご参照ください。

8.保険外負担に関する事項について

当院では特別療養環境、各種証明書等については、その利用に応じた実費のご負担をお願いしております。

- 特別療養環境の提供は別添「特別療養環境一覧」を参照してください。

- 診断書・証明書及び保険外負担に係る費用は、別添「保険外負担一覧」を参照してください。

- 厚生労働大臣が定める選定療養費

- 入院期間が180日を超える場合の費用

別添「180日超選定療養費」をご参照ください。 - 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項について

別添「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご参照ください。 - 医科点数表に規定する回数を超えて受けた診療について

別添「制限回数を超えるリハビリテーションの保険外併用療養について」をご参照ください。

- 入院期間が180日を超える場合の費用

9.手術に関する施設基準(令和6年)

手術に関する件数に関しては別添の手術件数一覧をご参照下さい。

10.患者相談窓口の設置について

当院では、地域連携室の「患者相談窓口」に経験を有する医療相談員を配置しております。

各種相談したいことがございましたらお気軽に相談窓口へおたずねください。

各種相談したいことがございましたらお気軽に相談窓口へおたずねください。

11.医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について

当院はオンライン資格確認を行う体制を有し医療DX推進体制を構築しています。

質の高い診療を実施するため、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。

質の高い診療を実施するため、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。

患者さんの同意により以下のことが可能になります。

- 限度額適用認定証の発行を事前に保険者に申請しなくても、自動的に限度額以上の医療費を窓口でご負担して頂く必要がなくなります。

- 受診歴や特定健診の情報、服用している薬剤情報を医師がオンラインで確認できるようになります。

- 電子処方箋を2025年9月導入済みです。

12.機能強化加算について

当院はかかりつけ医の機能を有している病院として次のような取り組みを行っています。

- 生活習慣病や認知症などに対する治療や管理をはじめ、患者さん一人ひとりの健康状態の把握もできるだけ行えるよう努力しています。

- 他の医療機関で処方される薬を含め、すべての服薬状況等を踏まえた薬の管理を行っています。

- 予防接種や健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。

- 検査結果によっては、さらに精査が必要な場合がございます。当院では対応できることは最善を尽くし対応いたします。また対応が困難な場合には、適切な施設・他専門医へご紹介させていただきます。

13.一般名処方加算について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般名な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品を提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。

※一般名処方:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することで提供不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。

※一般名処方:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することで提供不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。

令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ処方した場合は選定療養となることを踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さんに説明します。

14.生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について

生活習慣病管理料とは、令和6年6月から厚生労働省の指示により 「糖尿病」「脂質異常症」「高血圧」で通院されている患者様には、これまでの「特定疾患療養管理料」に変わり、「生活習慣病管理料」として算定することになります。

それに伴い、窓口でお支払いいただく料金が変わる場合がございます。

それに伴い、窓口でお支払いいただく料金が変わる場合がございます。

疾病の重症化予防のため療養計画書を基に医師や専門職が総合的治療管理を行うこととなりました。「療養計画書」を作成後、ご本人のサイン(署名)が必要となります。

15.看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制について

当院では看護職員の負担軽減及び処遇改善に取り組んでおります。

別添「看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する計画書」をご参照ください。

別添「看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する計画書」をご参照ください。

16.個人情報保護方針について

当院は信頼の医療に向けて、患者さんに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。「患者さんの個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。

そのために当院では、別添の「個人情報保護方針」を定め確実な履行に努めます。

そのために当院では、別添の「個人情報保護方針」を定め確実な履行に努めます。

17.その他

当院では、患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続出来るように、施設間の連携を推進し退院のご支援を実施しております。

当院では屋内外を問わず「病院敷地内全面禁煙」ですので、ご理解ご協力をお願いします。

2024年6月初版

2025年6月1日改定

2025年6月1日改定

医療安全について

医療安全管理のための指針

医療法人彰療会大正病院は、病院理念に基づき、安全な医療・看護・介護を提供するために、医療安全管理のための指針を以下に定める。1、医療安全管理に関する基本的な考え方

安全な医療を提供していくためには、医療従事者ひとりひとりが危機意識を持ち、最大限の注意を払いながら医療・看護・介護に当たらねばならない。 しかし、「人間であれば誰でもエラーをおかす」という事実を前提にすれば、医療従事者個人の努力に依存した事故防止対策には限界がある。 このため、当院では、組織的に医療事故防止について検討し、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体として整備する。 ※1 ヒューマンエラー … 意図しない結果を生じる人間の行為 ※2 医療事故 … 診療・看護の過程において患者に発生した望ましくない事象。医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む2、医療安全管理委員会その他の組織に関する基本的事項

- 安全に医療を遂行出来る体制および環境を整えるため、病院各部署からの代表者で構成する「医療安全管理委員会」をひと月に1回開催し(重大な問題が発生した場合は適宜)、医療安全に関する事項を検討する(細則は委員会規程参照)

- 委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当院の安全管理を担う部門として「医療安全管理部門」を設置する

- 委員会の方針に基づき、当院の安全管理を実行するため各部署に「医療安全推進者(リスクマネジャ―)」を配置する

3、医療安全管理のための従事者に対する研修に関する基本方針

医療安全管理の基本的な考え方や具体的方策について、職員の意識の向上と周知徹底を図るために研修の機会を設ける。研修については年2回の全体研修に加え、必要に応じて部署毎あるいは個人毎に随時実施する。また、研修の内容には、具体的な事例を取り上げ、組織横断的に行う。4、事故報告等の医療安全確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針

発生したヒヤリハット、インシデント、アクシデント、患者や家族からの苦情等の報告を受け、事例を検討・分析することで問題点を把握し、改善策を立案する。さらに、その実施状況を把握・評価する。5、医療事故等発生時の対応に関する基本方針

院内で発生するヒヤリハット、インシデント、アクシデント、患者や家族からの苦情等を報告する。報告方法は、まず口頭で報告した後に、「安全に関する報告書」に記載し、表1の順で報告する。 尚、重大事故が発生した場合(緊急を要する場合)には所属長に口頭で報告し、患者の救命措置等に支障が及ばない範囲で、遅滞なく書面による報告を行う。 また、救命措置と並行して(状況により措置後)、患者や家族に速やかに事実を説明する。 <重大事故とは> 医療側の過失によるか否かを問わず、患者への影響度レベルのうち、レベル3b以上または緊急対応が必要な事象。判断に迷う場合は、医療安全管理委員長が判断する。6、医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針

- 患者の知る権利に基づき、医療内容についてよく説明し、患者や家族と情報を共有する。

- 本指針は患者や家族等の申し出があれば、より良い信頼関係を築くため、随時閲覧に供する。

7、患者からの相談への対応に関する基本方針

患者や家族からの医療安全に関する相談および苦情、クレームについては、医療安全管理部門が、患者・家族相談窓口担当者と連携し誠実に対応する。8、その他、医療安全の推進のために必要な基本方針

- 安全に関して常に管理サイクル Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)を繰り返すことにより、業務を継続的に改善する。

- 患者や家族からも協力を得ることにより、安全で質の高い患者参加型の医療を提供する。

9、職員の義務

職員もそれぞれの立場から積極的に医療安全の問題に取り組み、患者の安全だけでなく自己の安全も確保しつつ、質を担保した医療を提供する。ヒヤリハット、インシデント、アクシデント 患者への影響レベル

| レベル0 | 間違ったことが患者に実施される前に気付いた場合 |

| レベル1 | 間違ったことが実施されたが、患者には変化がなかった場合 |

| レベル2 | 事故により一時的な観察が必要となったり、確認のため検査が必要となったが治療を要さなかった場合 |

| レベル3a | 簡単な処置や治療を要した場合 |

| レベル3b | 濃厚な処置や治療を要した場合 |

| レベル4a | 事故により長期にわたり治療が続く場合 |

| レベル4b | 事故により障害が永久的に残った場合 |

| レベル5 | 事故が死因となった場合 |

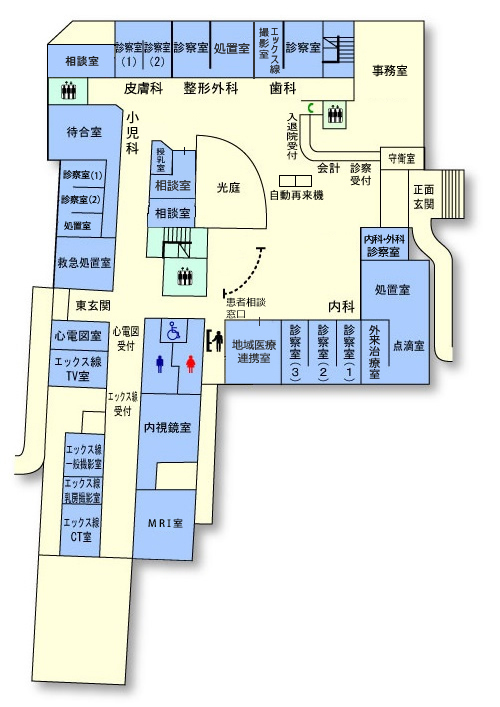

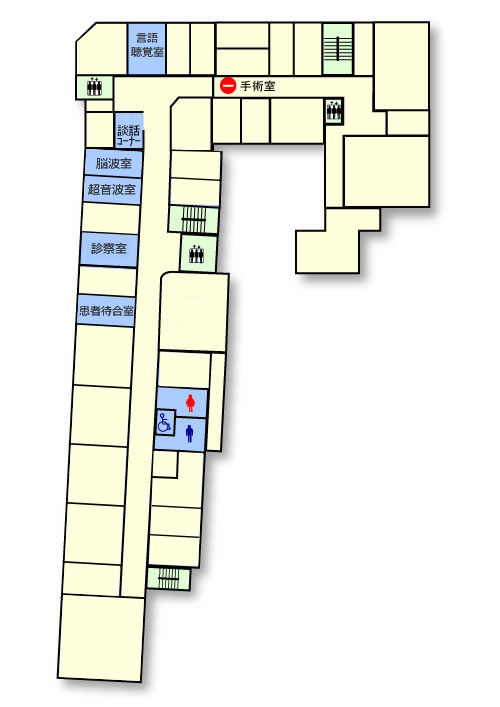

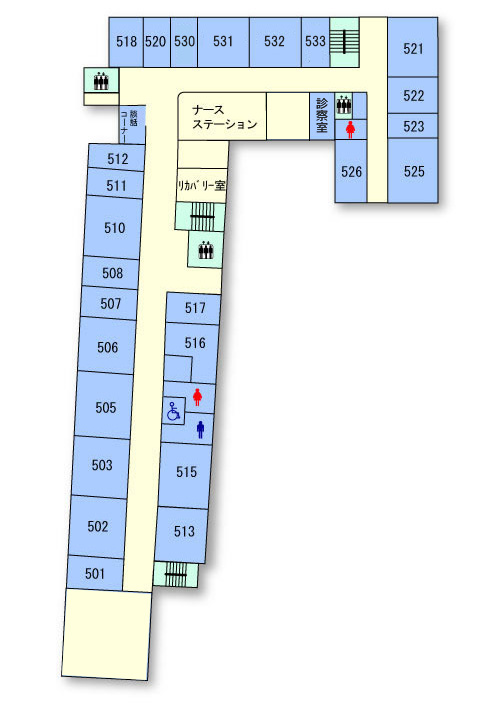

施設案内

フロアガイド

清潔で快適性を追求した院内。緊急事態も想定した、万全の体制。-

1F

診察受付・会計・入退院受付・患者相談窓口/地域連携室・相談室・内科/外科/整形外科/小児科/皮膚科/歯科[各科診察室・各科処置室]・外来治療室・救急処置室・心電図受付/心電図室・エックス線受付/エックス線TV室/エックス線一般撮影室/エックス線乳房撮影室/エックス線CT室・MRI室・内視鏡室・点滴室・授乳室

-

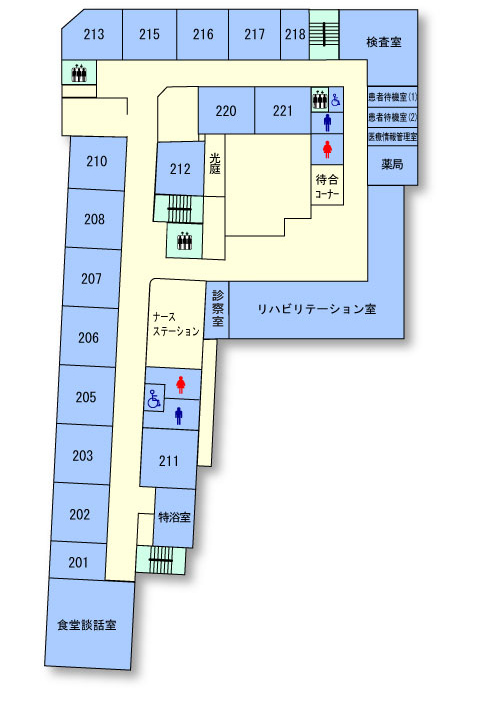

2F

検査室・患者待機室・医薬情報管理室・薬局・リハビリテーション室・診察室・病室(18室/55床)・ナースステーション・特浴室・食堂談話室

-

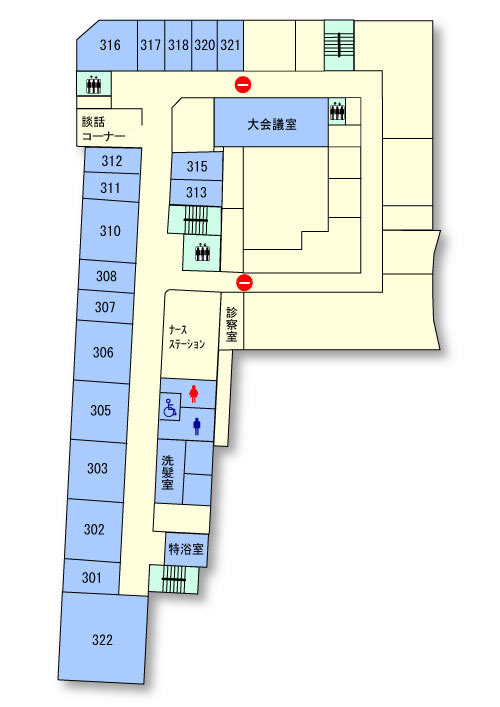

3F

診察室・洗髪室・病室(18室/37床)・ナースステーション・特浴室・談話コーナー・大会議室

-

4F

手術室・言語聴覚室・脳波室・超音波室・検査室・患者待合室・談話コーナー

-

5F

診察室・病室(25室/53床)・ナースステーション・談話コーナー